菜单

随着产业链成熟和能量密度提升,钠电池将建立起稳固的“价值壁垒”,实现与锂电池的互补共存。

在锂价高企之时,作为锂电池的替代技术路线,钠电池备受青睐。然而,随着锂电池价格快速下行,钠电池将何去何从?在近日召开的钠离子电池产业链与标准发展论坛上,业内人士指出,钠电池的未来不在于与锂电池在主流市场进行“价格肉搏”,而应扬长避短,聚焦锂电池的“短板”市场——那些对低温性能、快充、循环寿命要求高于能量密度的细分领域。随着产业链成熟和能量密度提升,钠电池将在这些领域建立起稳固的“价值壁垒”,实现与锂电池的互补共存。

迎来商业化落地关键期

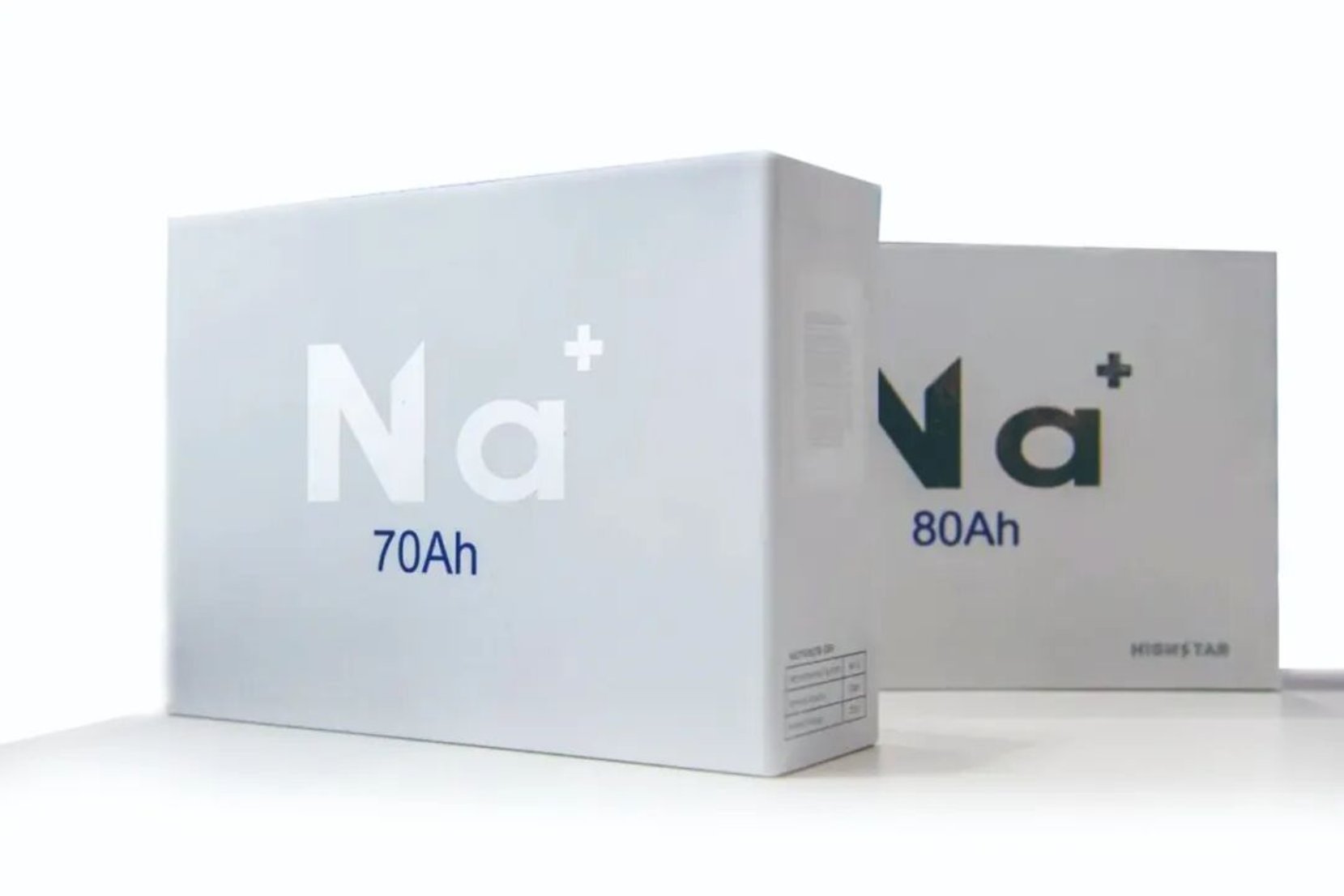

钠电池是一种以钠离子为电荷载体的充电电池,工作原理与锂电池相似,具有成本低、安全性能高、工作温区宽等特点。

“作为锂电池的重要补充和选择,钠电池近年来受到产业界、科研界、资本界的高度关注,产业化进程明显提速,产业生态已初步形成。”中国电子技术标准化研究院副院长郭楠指出,目前已经有超过200家企业积极布局钠电池,构建起覆盖关键材料、典型制造到系统集成与应用的全产业链,展现出巨大的发展潜力和广阔的市场前景。

业内人士介绍,从2011年起,国内钠电池产业发展已历经15年。首个五年侧重于基础建设与产业链构建;第二个五年,进入电池样品开发与小场景测试的技术验证期。2021年,因锂电池涨价,催生了市场对钠电池的过高预期,但当时技术尚不成熟,成本也并不具备优势,市场热情存在明显非理性成分。“随着近两年锂价回落,市场情绪又转向过度悲观。如今,行业认知已趋于理性,发展逻辑正从最初对锂价的简单替代,回归到以性能优势实现内在价值创造的发展轨道。通过在两轮车、乘用车、启动电池、电力储能、商用车五大领域的验证,商业化路径逐渐明晰,行业正处在从样品验证迈向商业化落地的关键时期。”

标准化是引领产业有序发展的抓手。中国电子技术标准化研究院电池工作组秘书长何鹏林介绍,我国钠电池标准化工作稳步推进,目前已发布2项国家标准,另有11项国标及行标正在制定中。此外,我国牵头的4项钠电池国际标准也在起草中。标准制定过程中对44家企业生产的钠电池试验验证数据显示,钠电池在低温性能与安全性方面总体优于锂电池,与锂电池在动力、储能等领域形成互补,并在多个领域具备替代铅酸电池的潜力。

高功率场景独具优势

中国科学院院士李景虹强调,钠电池的定位不是跟锂电池抢市场,而是根据特色,找到未来的应用场景和发展空间。“基于钠电池特性,应瞄准高功率领域,如商用车辆、工程道路机械、UPS、调频储能、农业机械和重型设备等高功率、大电流场景。钠电池的资源成本优势要客观看待。与锂锰、磷酸铁锂等体系相比,其成本优势并非绝对,与钛酸锂相比则更不显著。因此,单纯比拼成本并非上策。”

“在乘用车领域,我们并未继续扩大投入。主要原因在于当前这一市场已高度趋向成本导向,锂电技术已能较好满足主流乘用车的基本需求,钠电池在此场景下并不具备足够的差异化竞争力,商业价值有限。”中科海钠总经理李树军表示,相比之下,插电混动、增程式车辆、商用卡车,这些领域对功率输出与低温环境下的性能有更高要求,也更符合钠电池的技术特性。

李树军进一步指出,储能市场规模大、性能要求严苛、成本敏感度高,同样是成本竞争型市场,必须在产业技术与规模效应达到一定成熟度后才具备切入条件。目前,钠电池在储能领域的应用多是示范验证项目,尚未真正实现商业化运行。预计明年将开始批量应用钠电池产品,但当前能量密度水平仍对系统集成成本构成制约。因此,钠电池在储能领域更侧重于功率型应用,或通过集成模式的创新来突破现有瓶颈。

“基于上述现实,我们创新性提出了‘钠锂混合储能’解决方案。”中钠能源总裁朱辰表示,该方案充分发挥各自优势:锂电作为能量型单元,承担基础能量存储与稳定输出功能;钠电池则作为功率型单元,用于快速响应负荷波动、平滑功率曲线。两者协同,在保障系统安全与经济性的同时,提升了整体运行效率。

成本有望持续下降

成本是商业化应用的关键。李树军认为,未来钠电池有望率先实现大规模、商业化应用的场景是商用车领域,尤其是重卡、轻卡、矿卡及工程机械等细分市场。该领域市场规模大、集中度高,政策推动力度强,电动化转型需求迫切。卡车作为生产工具,对电池性能要求极为苛刻,需支持高频使用、快速充电、长循环寿命,其电池实际负荷可能达到乘用车的10倍以上。用户更关注全生命周期的投入产出效率,而非仅看重电池初始价格。对比锂电池与钠电池在商用车场景下的综合表现,纳入循环寿命、快充能力、能量效率等关键因素后,发现两者差异显著。锂电池在高频快充运营模式下存在明显短板,而钠电池凭借其优异的快充性能、低温适应性和长寿命特点,能够支持“小电量配置、多频次补电”的用车模式,从而有效提升运营经济性。

“钠电产业逻辑已从价格颠覆回归价值创造,必须先在细分市场创造价值,通过性能型市场启动,带动规模扩大、成本下降和能量密度提升,这才是可持续的商业路径。”李树军指出,从产品开发来看,钠电氧化物体系已实现165瓦时/千克的最高能量密度,并展现出长循环寿命和出色的低温性能。当前1吉瓦时量产线的成本约0.4元/瓦时,这一价格既受限于能量密度,也反映出产业配套尚不成熟。随着技术迭代和规模效益显现,预计成本有望降至0.3元/瓦时,接近当前锂电池价格水平。他判断,2026年将是钠电池真正的商业化元年,即无补贴、无示范项目,用户自愿购买并产生毛利的阶段。

朱辰同样认为,随着钠电池产业链的快速成熟,上游材料与中游电池制造产能持续扩大,预计明年,钠电池与锂电池在终端成本上的差距将迎来关键拐点。

(文 | 本报记者 卢奇秀)