菜单

中国储能网讯:9月24日,国家能源局局长王宏志在学习时报发表署名文章《以更大力度推动我国新能源高质量发展》,指出了新能源发展方式正在从“单兵作战”向集成应用转变。这一转变正深刻影响着储能行业的发展路径。

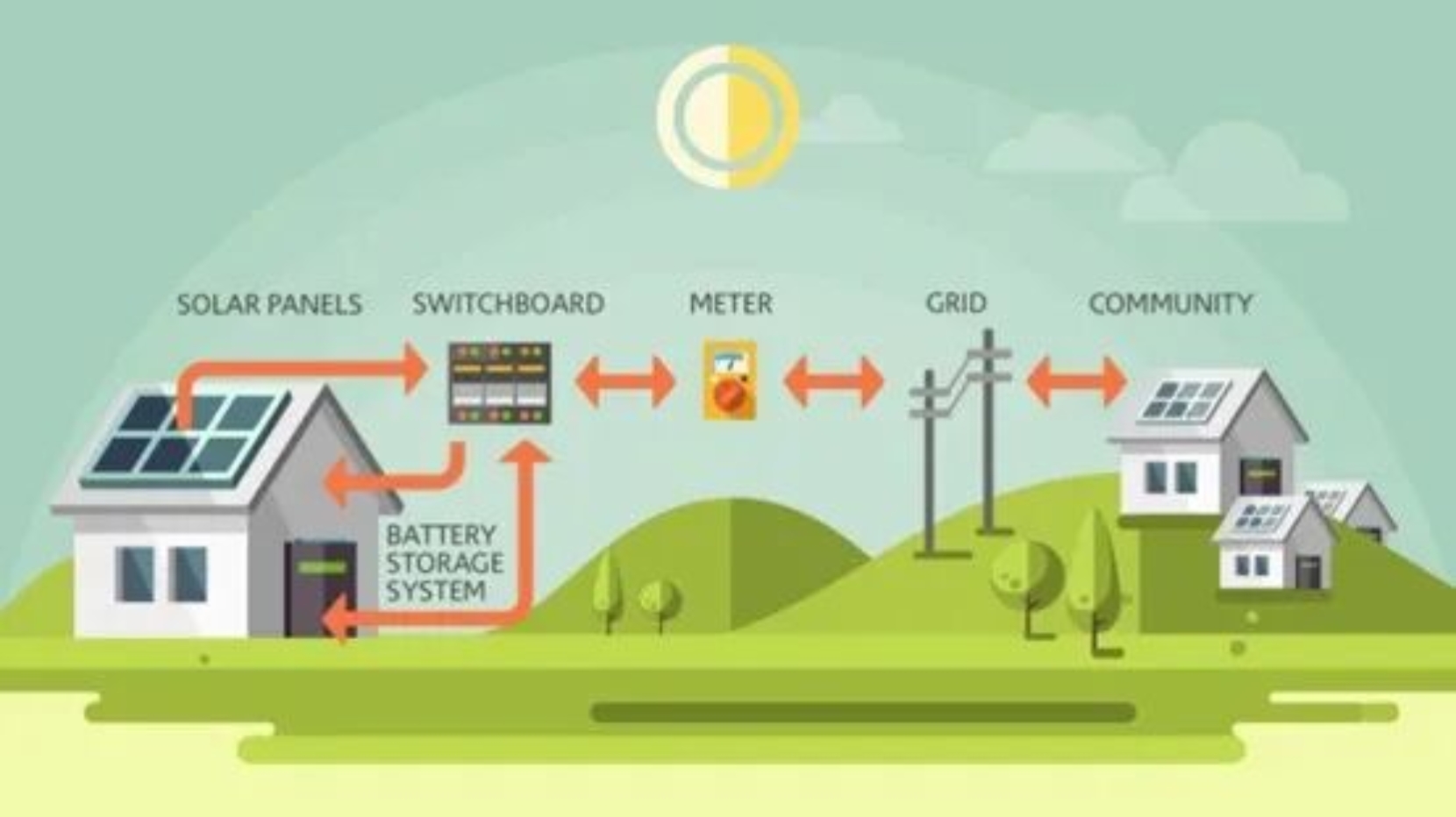

王宏志在文章中提到,新一代煤电、抽水蓄能、新型储能等多元调节存储技术快速发展,特高压柔性直流输电技术创新应用,电网基础设施智能化改造和智能微电网建设加快。这些技术共同构成了新能源集成应用的基础。

当前,我国新型储能装机规模五年增长超过30倍,尤其是2024年—2025年呈现加速度发展趋势。据CESA储能应用分会产业数据库统计,2025年1—8月,中国新型储能新增装机29.7GW/78.4GWh,同比增长31.44%(功率)/46.17%(容量);截至2025年8月底,中国新型储能累计装机104.37GW/254.88GWh。

随着集成应用理念的推进,储能行业将迎来从追求规模扩张向注重质量与安全的关键转型。

资源整合:绿电直连改变储能定位

王宏志在文章中指出,绿电直连政策已初步搭建让新能源和用户“直接见面”的桥梁。这一机制的出现,正在改变储能在电力系统中的传统角色。随着绿电直连模式应用范围的拓展,储能不再仅仅是发电侧的配套设备,而是成为连接生产和消费的关键环节。这种转变要求储能系统具备更高的灵活性和响应速度。

此前在2025年6月,国家发改委、能源局发布了《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2025〕650号)(以下简称《通知》)。《通知》围绕绿电直连给出了清晰的定义、准入条件和运营规则,对绿色电力消纳机制进行了破圈式探索,有望通过物理直供破解绿电溯源难题、激发新能源消费市场活力。

其中,《通知》首次由国家级官方定义绿电直连为新能源不经公共电网、通过专线向单一用户供电的模式。这打破了电网企业对输配的独家垄断,为社会资本投资专线供电扫清政策障碍。

二是豁免许可。文件提出绿电直连项目中的新能源发电部分豁免电力业务许可,降低了项目准入门槛。

三是鼓励多元投资。允许包括民营企业在内的各类主体(排除电网企业)投资建设绿电直连项目,负荷侧企业可自建电源或与发电企业合资,共同出资建设直连专线。这为民营资本参与能源新业态打开空间。

四是市场化交易衔接。绿电直连项目原则上作为整体注册参与电力市场交易,享有与其他市场主体平等地位,不再局限于封闭运行。

优势聚合:虚拟电厂引领分布式储能

近年来,虚拟电厂已成为整合分布式储能资源的重要平台。王宏志在文章中将虚拟电厂称为“新型业态”,认为它有利于充分挖掘和发挥分布式资源的聚合优势。

这一判断与当前政策导向高度一致。2025年3月,国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》,提出到2027年全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上,到2030年达到5000万千瓦以上。

目前,全国各地正在积极推动虚拟电厂建设。如广州市提出,到2027年底虚拟电厂调节能力达100万千瓦,形成可持续、常规化的商业运营模式和产业生态。虚拟电厂通过聚合用户侧储能、电动汽车等分散资源,参与电力市场交易,成为提升新能源消纳能力的关键手段。

虚拟电厂的发展也加快推动了相关标准的制定。2025年初发布的《虚拟电厂建设及运营技术规范》,为今后虚拟电厂灵活调节价值发挥和参与现货市场提供了技术保障。

技术创新:特高压柔性直流突破

技术创新是支撑新能源集成应用的基础。我国在特高压柔性直流输电技术方面取得的突破,为大规模储能和新能源消纳提供了有力支持。如南方电网超高压公司牵头研发的基于6.5kV/3kA IGBT的柔性直流换流阀装备,已被专家鉴定为“产品性能总体达到国际领先水平”。这一技术突破对储能行业具有重要意义。

作为柔性直流输电工程的“心脏”,新一代柔性直流换流阀功率密度提升约27.8%,单桥臂单塔占地面积减少约18.6%,同时降低损耗23%。这意味着西部沙漠、戈壁大型风光基地和东部海上风电集约化开发将更加高效,解决新能源远距离输送难题。

2025年,国家电网计划开工陕西至河南特高压工程,南方电网则推进藏粤直流工程,旨在将西部的清洁能源输送至粤港澳大湾区等负荷中心。这些特高压工程的建设将有效打破地域限制,为风光新能源的大规模远距离输送提供通道,提升新能源在全国范围内的资源配置效率。而能够提高送端电网调峰能力,提升新能源消纳效率的储能配套也将成为提升新能源消纳能力的关键一环。

挑战与风险:储能产业亟待规范

在即将进入新能源“集成应用”时代的今天,储能行业仍面临诸多挑战。在近期举办的2025年世界储能大会上,宁德时代董事长曾毓群直指行业五大痛点:安全风险、恶性价格战、参数造假、技术同质化和无序扩张。

安全问题是储能行业的首要关切。截至2025年5月,全球已公开的储能安全事故达167起,随着调用频次增加,风险持续累积。价格恶性竞争同样令人担忧。三年间储能系统价格下降约80%,近期某集采项目中标价甚至低于0.4元/瓦时,严重偏离成本。恶性低价导致减配降质,埋下安全隐患。

参数虚标已成为行业“潜规则”。曾毓群透露,“部分项目实际寿命不足承诺值的25%,严重损害行业信誉”。此外,全国储能相关注册企业已超过30万家,“全民做储能”的热潮背后,隐藏着低水平重复建设和未来“孤儿电站”的风险。

新能源消纳挑战也不容忽视。中国科学院院士、南方科技大学碳中和能源研究院院长赵天寿指出,尽管风光发电成本已低于煤电,但全国平均弃风弃光率达5%,部分地区甚至超过30%。缺乏能够满足跨天、跨周甚至跨季节调节的“长时储能”技术,是当前问题的根本原因。

前景展望:集成应用引领高质量发展

面对上述挑战,储能行业需要从追求规模扩张转向注重质量与安全。王宏志在文章中指出,要“加快破解产业链上下游阶段性供需失衡矛盾,专项整治光伏产业‘内卷式’竞争”。这一要求无疑同样适用于储能行业。

“十五五”期间,新型储能将进入实现高质量转型的关键阶段。根据《新型储能规模化建设专项行动方案(2025—2027年)》,到2027年我国新型储能装机规模目标为1.8亿千瓦以上。《新型储能技术的发展路线图(2025—2035年)》进一步提出,到2030年新型储能装机容量预计超过2.4亿千瓦,到2035年将达到3亿千瓦。

电力规划设计总院总经理胡明强调,储能作为新型电力系统源网荷储四要素中的重要构成,其规模化发展是新型电力系统建设最重要的标志。与源网荷三个环节的规模体量相比,储能的规模决定“十五五”新能源发展质量,影响电网安全运行水平,同时关系着消费侧用能质量和经济性。

曾毓群表示,过去五年,全球新型储能累计装机增长了11倍。根据联合国气候大会数据,为实现2030年可再生能源提升至目前三倍的目标,全球储能累计装机需达到1.5太瓦,其中电池储能需达1.2太瓦,这意味着需在当前基础上增长6倍,同时表明在未来五年,全球储能市场空间广阔。

随着新能源集成应用时代的到来,储能产业需要更加注重与其他能源技术的协同融合,虚拟电厂、智能微电网等新型业态的规范发展,将为分布式储能资源提供更大的价值实现空间。

至此,储能行业的未来发展路径已经清晰,其发展模式将从政策驱动转向市场驱动,从规模扩张转向高质量发展。通过集成应用和创新驱动,储能行业将真正承担起支撑能源转型和建设新型电力系统的历史使命。

(文 | 潘 望 原创)