菜单

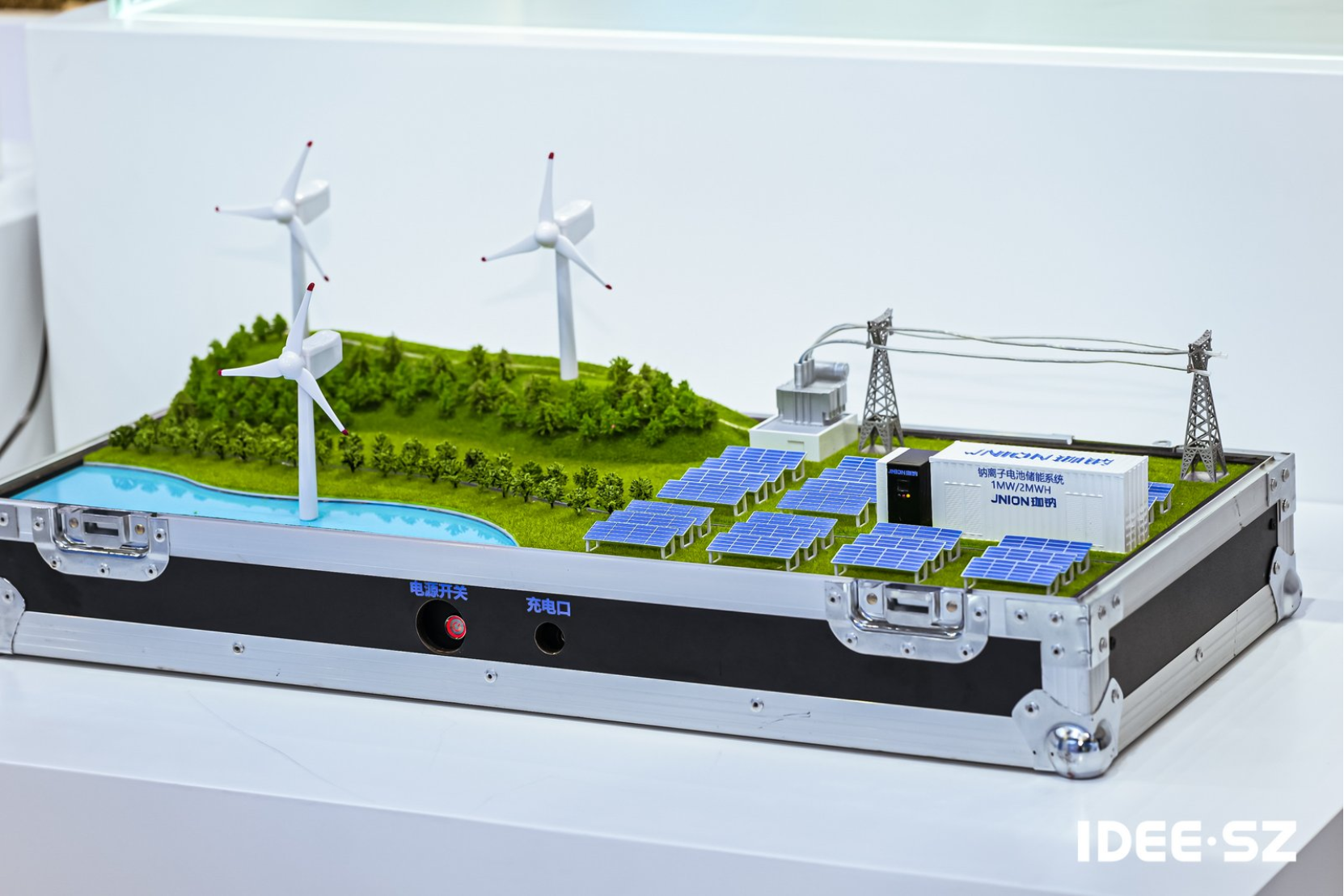

传统工业园区的能源架构正在经历根本性蜕变。分布式能源网络取代了单向供电模式,建筑立面覆盖的光伏玻璃与屋顶微风发电装置构成多元供能矩阵。地源热泵系统深入地下百米,利用恒温地层实现建筑群冬暖夏凉的天然调节。最精妙之处在于能源调度算法——通过预测未来72小时的天气变化和产能需求,系统能够自主决定何时将剩余电能转化为氢能储存,何时启动碳捕捉装置的降温循环。每个能源节点既是生产者也是消费者,在智能微电网的协调下形成高度韧性的能源互联网。

建筑结构的生命蜕变

零碳园区的建筑早已超越遮风避雨的基本功能,进化为具有代谢能力的生命体——每一处结构、每一个部件,都在与环境的动态交互中履行着减碳、节能、循环的使命,让建筑从“静止存在”变成“活性参与者”。

外墙不再是冰冷的隔离层,而是像生物皮肤般兼具“调节”与“储能”功能:相变材料墙体像皮肤般呼吸调节,白天吸收过剩热量夜间释放;智能窗系统根据日照强度自动调节透光率,将眩光转化为电能。

屋顶也从“闲置空间”升级为“立体生态矩阵”:表层铺设的光伏板阵列持续捕捉太阳能,转化为清洁电力;光伏板下方预留的空间种植着耐旱固碳植物,既发挥碳汇作用,又能为光伏板遮挡部分强光、延长使用寿命;同时,屋顶边缘的雨水收集槽与内部的渗透系统相连,将雨水过滤后导入地下蓄水池,用于植物灌溉或园区清洁,实现水资源的循环利用。而地下隐藏的廊道系统,一部分廊道负责输送光伏、储能系统产生的电力,为园区各建筑供电;另一部分则将建筑产生的可回收废弃物、余热等集中输送至处理中心,废弃物经处理后转化为有机肥料反哺屋顶植被,余热则通过热交换系统为其他建筑供暖,形成“能量-物质”双向循环的闭环。

更关键的是,这个“生命体”还具备精准的“碳足迹感知能力”——每个房间的插座、每台设备的供电端都加装了能耗监测模块,实时记录电力消耗数据,并同步上传至园区碳管理平台。通过数据可视化,管理者能清晰看到“某栋楼某层某个插座的实时能耗”“某台设备一天的碳排放量”,甚至能追溯到“某个会议的用电碳成本”,让建筑的碳消耗从“模糊估算”变成“精准可控”,真正实现“全生命周期零碳运营”。

数字神经系统的智慧觉醒

物联网传感网络构成了园区的数字神经系统。数十万个传感器持续采集着从土壤温度到空气成分的微观数据,人工智能中枢则在数字孪生平台上进行着永不停歇的推演优化。机器学习算法不仅预测能源需求曲线,更能自主发现能效提升的新路径:某栋建筑排出的热废气恰好可驱动相邻工厂的吸收式制冷系统;停车场电动汽车的闲置电池组可在用电高峰时反向供电。

这种智能已超越简单自动化,形成具有预见性和创造性的数字生态意识——它不再孤立看待园区的每个环节,而是将建筑、设备、能源、资源视为一个有机整体,通过预见性的调度与创造性的联动,让零碳园区的运营不仅“低碳”,更 “高效”“经济”。比如,当算法发现某段时间光伏发电量远超园区需求时,会主动联系周边社区的储能站,将多余电能“共享”出去,既避免能源浪费,又为园区创造额外收益;当检测到某栋建筑的能耗持续偏低时,会分析其节能措施的可复制性,将经验推广到其他建筑,推动整个园区的能效提升。可以说,数字神经系统的觉醒,让零碳园区从“静态的低碳空间”,变成了“动态的智慧生态系统”。

物质代谢的循环革命

零碳园区重新定义了“废物”的概念。食品加工厂的有机残渣通过厌氧消化转化为生物燃气,余渣成为屋顶农场的肥料;电子工厂的废热被收集起来为水培工厂提供热能;甚至员工呼出的二氧化碳都通过专用管道输送给藻类养殖系统。工业共生网络使得每个生产过程的输出都成为另一个过程的输入,物质流形成完美闭环。碳足迹追踪系统实时显示每件产品的全生命周期碳排放,促使生产方式向螺旋式上升的循环模式进化。

人文生态的协同进化

技术革命最终指向人类生活方式的重塑。园区绿道网络与生态廊道交织,员工在垂直森林中穿行办公;碳积分奖励系统让低碳通勤成为时尚;分布式餐厨处理装置使有机垃圾就地转化为景观植被的养分。这种设计超越了物理层面的技术整合,更构建了新型社区生态关系。人们不再是环境的索取者,而是生态循环的参与者和守护者,在每日工作中直观感受自身行为与地球健康的微妙联系。

零碳园区恰如未来文明的微缩样板,证明人类完全可以在保持技术前进动能的同时,与地球生态系统达成良性互动。这些绿色飞地所承载的,不仅是减排技术的大集成,更是工业文明与自然关系的哲学重构。当园区的智能电网与郊区的森林呼吸同频,当工厂的排水水质优于进水,人类终于找到了与自然共生的技术语言。

2026国际数字能源展期待与您再会!